北京市食药安委办主任、市食品药品监管局局长丛骆骆(左)与中国食品安全报社社长兼总编辑朱长学亲切交谈

左起:刘国斌、李江宁、张黎明、王福义、丛骆骆、朱长学、李标、李涛

左图为习近平总书记强调的“最严谨的标准,最严格的监管,最严厉的处罚,最严肃的问责”要求,报社题赠北京市食药安委办、市食品药品监管局。

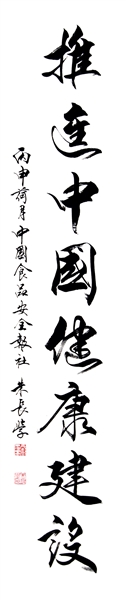

右图为“实施食品安全战略 推进中国健康建设”。

作者为本报社社长兼总编辑朱长学。

本报讯 炎炎夏日,中国食品安全报社内绿意盎然。7月4日下午,北京市食药安办主任、市食品药品监管局局长丛骆骆一行,带着首都食品安全监管系统的问候与关心,深度调研报社,了解《首都食品安全周刊》(以下简称《周刊》)出版运营情况,充分肯定《周刊》与全市食品安全工作的脉搏相呼应,传播了首都食品安全正面声音,客观真实、深入全面地报道了北京市以及各区县食品安全监管工作,在食品安全宣传上效果显著,具有不可替代的作用。

“北京市食药安办和市食品药品监管局一直将《周刊》作为对外宣传的重要阵地,将来要成为市食药安委各成员单位的主要宣传平台”,丛骆骆在详细了解《周刊》工作后指出。

同时,丛骆骆就《周刊》如何更好面向市食药安委成员单位、服务好首都食品安全新闻宣传工作、让首都群众共享食品安全成果提出五点工作建议。首先,《周刊》在报道首都食品安全工作时,要加大对政策背景和工作目的的解读,要增强对公众食品安全法律法规宣传和知识普及;第二,食药安委办公会作出的工作安排和工作动态要在《周刊》及时报道;第三,市局和各区县局要充分认识《周刊》的宣传作用,与《周刊》紧密联动,做好宣传工作;第四,食品企业是食品安全的第一责任人,应当加大对于北京地区食品企业的报道;第五,《周刊》应当成为首都食品行业从业人员学习食品安全法规和知识的重要载体。

《周刊》由中国食品安全报社与北京市食品药品安全委员会办公室、北京市食品药品监督管理局联合主办,担负着传递监管信息、展示监管风采、传播科普知识、弘扬正能量、系统交流沟通等重要作用,在北京市保障食品安全的过程中扮演着重要的角色,更影响着公众增强食品安全意识和积极参与“食品安全共治共享”的行为,业已成为首都地区唯一一份专门定向为北京市食药安办、市食品药品监管局新闻宣传服务的国家级专业媒体。

社长兼总编辑朱长学在座谈中回顾了《周刊》的创办历程。《周刊》正式创办于2008北京夏季奥运会前夕。食品安全是奥运安全的重要一环,受到社会各界广泛关注。为了全面准确向外界展示2008年北京奥运食品保障体系,增强国际社会、国内各界对首都食品安全的信任度,本报和当时的北京市食品安全协调办公室、负责奥运食品安全保障的工商部门经过多次会商,决定创办《周刊》。《周刊》于2007年开始试刊试运营,2008年下半年正式定时定期出版,每周五出版,每期四开16个版,全彩印刷,迄今已出版310期。

座谈之后,朱长学向丛骆骆一行赠送了专门为北京市食药安办、市食品药品监管局题写的“四个最严”和“实施食品安全战略”书法作品。北京市食药安办副主任、市食品药品监管局副局长王福义,市食品药品监管局办公室主任李江宁、餐饮服务监管处处长刘国斌、新闻宣传处处长张黎明陪同调研,中国食品安全报社副社长李标、副社长兼副总编辑李涛、社委委员姜洪良、总编辑助理于溯源参加座谈。